-

Manuela Ammer

Entzugs-Erscheinungen. Zu den fotografischen Investigationen Tatiana Lecomtes

1

„Wenn aber ein Medium, das seit seinen Anfängen als Einschreibung des Realen gilt, dieses Reale mit den sichtbaren Spuren seiner eigenen Medialität vermischt, ist die Frage nach der Wahrheit der Repräsentation in ihrem Kern berührt“, schreibt der Fotohistoriker Peter Geimer in einem Text, der das Zusammenspiel von Bildgebung und Bildstörung am Beispiel der Geschichte der Fotografie untersucht. [1]

In Zusammenhang mit den jüngsten Arbeiten Tatiana Lecomtes erscheint mir dieses Zitat in mehrerlei Hinsicht produktiv. Führen diese doch Inszenierungen ebenjener „Vermischung“ von Dargestelltem und Medium der Darstellung vor, die nach Geimer an die Kernproblematik fotografischer Repräsentation rührt: ihr Verhältnis zum Realen und damit zur Wahrheit. Lecomte greift dafür auf bereits existierende Bilder zurück, die sie entweder auf Flohmärkten findet oder Büchern und Drucksorten entnimmt. Sie produziert also keine Fotografien, sondern reproduziert sie und nutzt dabei die der Fotografie eigenen Mittel – Vergrößerung, Schärfe/Unschärfe, Belichtung und Bewegung –, um die fotografische Repräsentation gleichsam herauszufordern. Diese Herausforderung nimmt oftmals den Charakter einer Bildstörung an: Das Dargestellte erscheint fragmentiert, aufgerastert, unscharf, zu hell oder zu dunkel, wird gewissermaßen an seine Grenzen und darüber hinaus getrieben. Lecomte arbeitet gezielt mit einer Ästhetik des Entzugs bzw. des kontrollierten Zugriffs, die den Blick dazu zwingt, die „unvermeidliche Lückenhaftigkeit des Bildes“ zu begreifen. [2]

Die Fotografien, die derart auf die Probe gestellt werden, haben auf den ersten Blick nichts gemein. Sie entstammen unterschiedlichen zeitlichen und geografischen Zusammenhängen, sind schwarzweiß oder farbig, zeigen Personen oder nicht, haben privaten oder offiziellen Charakter. Ihr einziger Konnex ist, dass sie – mutmaßlich oder gesichert – mehr oder weniger offensichtlich, mehr oder weniger direkt mit jener historischen Periode in Verbindung stehen, die die Repräsentation (und deren Kritik) vor ihre wohl größten Schwierigkeiten stellt: die Zeit des Nationalsozialismus. Kein anderes Regime betrieb gezielter eine Politik der Bilder; kein anderes Regime verfolgte systematischer eine Politik der Vernichtung. Lecomtes künstlerisches Projekt unternimmt nicht den großangelegten Versuch, klären zu wollen, was dieses Wechselverhältnis für die Bilder im Allgemeinen bedeutet. Es wagt aber sehr wohl, vor diesem Hintergrund einzelne, spezifische Bilder zum Sprechen zu bringen.

2

Auflösung (2010) setzt sich aus acht Farbabzügen zu je 145 mal 126 Zentimetern zusammen, die jeweils einen stark vergrößerten Ausschnitt einer existierenden Fotografie wiedergeben, die Lecomte in Abschnitten abfotografiert hat. Die Vorlage wurde dabei nicht vollständig und in exakt aufgeteilten Segmenten erfasst, sondern gleichsam mit dem „freien Auge“, was in Hinblick auf das Gesamtbild sowohl zu motivischen Verdoppelungen wie auch zu Lücken führt. Die Fotografien der einzelnen Abschnitte sind schließlich so aneinandergefügt, dass zwar der repräsentativen Logik Genüge getan ist (das Ausgangsbild bleibt als solches lesbar), durch Verschiebungen und Überlappungen jedoch kein kohärentes Ganzes entsteht. Vielmehr behaupten die einzelnen Bildteile gegenüber der Gesamtansicht ihre Präsenz; „Nahtstellen“ und Sprünge weisen Lecomtes Arbeit deutlich als Komposit aus. Betrachtet man die Abzüge aus der Nähe, so findet das „Aufbrechen“ des Bildzusammenhangs seine Fortsetzung. Die extreme Vergrößerung lässt ein Druckraster sichtbar werden, das das Ausgangsbild als Reproduktion einer Fotografie bestimmen lässt. Cyanfarbene, magentafarbene, gelbe und schwarze Rasterpunkte überziehen den Bildträger in unterschiedlicher Mischung und Dichte und bringen anstelle des Dargestellten die technischen Grundlagen der Darstellung zur Anschauung.

Was genau die Arbeit und ihre fotografische Vorlage eigentlich zeigen, ist schwer zu bestimmen: Vor einem rötlich gefärbten, bedeckten Himmel ist eine dunkle Wolke zu sehen, die sich vom linken unteren Rand ausgehend über das gesamte Bild erstreckt. Silhouetten von Bäumen und Schornsteinen, vielleicht Häuserdächern, lassen im Mittelgrund eine Siedlung erahnen. Die gesamte Szenerie ist von einer düsteren und unheilschwangeren Atmosphäre bestimmt, die durch die Monumentalisierung und Zerstückelung des Bildes noch gesteigert wird. Wasserflecken und Verunreinigungen, die bereits Teil der fotografischen Vorlage waren, erwecken zudem den Eindruck, als hätte die Wolke gleichsam den Bildträger selbst kontaminiert. Doch bleibt der Eindruck unmittelbar drohender Gefahr diffus – Anhaltspunkte für Ort oder Zeitpunkt der Aufnahme fehlen, und auch über die Ursache der Verdunkelung kann nur spekuliert werden. Tatsächlich basiert Lecomtes Arbeit auf einer Reproduktion des wahrscheinlich einzigen Farbfotos, das das Warschauer Ghetto zum Zeitpunkt des jüdischen Aufstandes vom April 1943 zeigt. [3] Die bildfüllende „Wolke“ ist kein unerklärliches Himmelsphänomen, sondern der Rauch, der aus dem größten nationalsozialistischen Sammellager seiner Art aufstieg, nachdem deutsche Truppen es zu weiten Teilen in Brand gesetzt hatten.

Die titelgebende „Auflösung“ nimmt demzufolge nicht nur auf die Segmentierung des Bildes und seine Zerlegung in unzählige Rasterpunkte Bezug, sondern hat in der fotografisch festgehaltenen Liquidierung des Warschauer Ghettos eine schreckliche inhaltliche Entsprechung. Lecomtes Arbeit kann einerseits als der Versuch verstanden werden, das Archivbild durch die Präsentation als monumentales Stückwerk seiner vergleichsweisen Harmlosigkeit zu berauben. Andererseits geht es darum, die Rauchwolke, die das Geschehen buchstäblich verhüllt, zu durchdringen, die Sichtbarkeit des Dargestellten zu steigern und so das vielleicht entscheidende Detail freizulegen. Diese Anstrengung ist freilich zum Scheitern verurteilt. Anstatt bislang Ungesehenes zu enthüllen, entzieht uns die extreme Vergrößerung das Dargestellte, löst es in seine Bestandteile auf, und lässt das Bild lückenhaft und substanzlos erscheinen. Die Grenze, an der „der optische Mehrwert der Sichtbarmachung“ in ein „Rauschen“ umschlägt, wurde überschritten. [4]

3

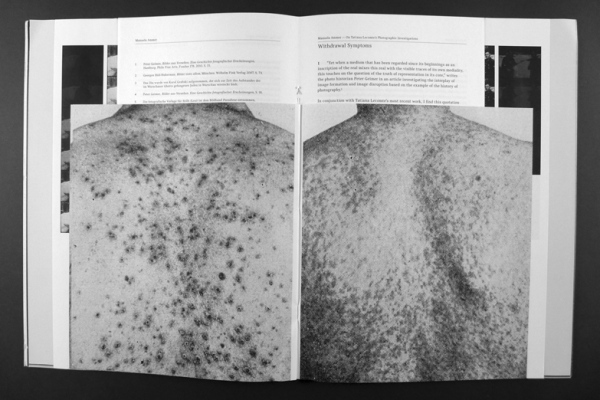

Ohne Titel (2010), eine Serie von neun großformatigen Schwarzweißfotografien, zeigt eine Auswahl von Rückenansichten mit unterschiedlichen Hautkrankheiten, die Lecomte einem Lehrbuch für Dermatologie entnommen hat, das Anfang der 1940er Jahre in Wien verlegt wurde. Durchgängig bebildert richtet die Publikation sich an MedizinstudentInnen und ÄrztInnen und informiert über den Verlauf, die Diagnose und die Therapierung gängiger Haut- und Geschlechtskrankheiten. Die Illustrationen zu Schuppenflechte, Masern, Akne oder Hautkrebs fotografierte die Künstlerin jeweils so ab, dass die befallenen Hautoberflächen den gesamten Bildausschnitt ausfüllen. Nur der am oberen Bildrand sichtbare Halsansatz sowie die Konturen der Schulterblätter weisen den menschlichen Körper als Träger der abstrakten Muster aus. Betrachtet man die Fotografien aus der Nähe, verlieren selbst diese Indikatoren an Bedeutung: Nicht nur sind die monumentalen Rücken motivisch nicht mehr erfassbar; die extreme Vergrößerung bringt zudem erneut das Druckraster zum Vorschein, das die unregelmäßigen „Hautmarkierungen“ wie ein dicht gewobenes Netz durchzieht. Einmal mehr schlägt der Versuch der Steigerung der Sichtbarkeit des Dargestellten in dessen Auflösung um.

Auch hier wissen die BetrachterInnen nicht um die Quelle, der die Bilder entnommen wurden. Sie haben keine Möglichkeit, das dermatologische Lehrbuch durchzublättern, das auf den ersten Blick den Eindruck wissenschaftlicher Objektivität vermittelt, im Abschnitt „Vorbeugung, Befürsorgung und Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten“ jedoch eine „gewisse rassische Gegenauslese“ konstatiert und von der „große[n] Gefahr einer Schwächung der sittlichen Widerstandskraft vor allem für die [...] nordischen Menschen“ spricht. Lecomtes Umgang mit den Illustrationen, ihre Isolierung und Monumentalisierung, geht der Frage nach, ob der ideologische Zusammenhang, in dem sie (re)produziert wurden, den Bildern selbst eingeprägt ist. Sie unternimmt den Versuch, die fotografischen Reproduktionen gleichsam mit den Mitteln der fotografischen Reproduktion zu befragen. Im Falle der anonymen und zugleich über ihre Krankheitserscheinungen individualisierten Rückenansichten führt dies zu einem irritierenden Wechselspiel zwischen den „versehrten“ Hautoberflächen und den in ihrer Transparenz unterbrochenen und in diesem Sinne „beschädigten“ Bildoberflächen. Die materielle und die mimetische Ebene der Darstellung treten miteinander in einen widersinnigen, aber visuell plausiblen Dialog.

Die Fotografien für sich sprechen zu lassen ist riskant, da es die Grundsätze der „richtigen“ Handhabung von Bilddokumenten – die allesamt auf historischer Einordnung gründen – bewusst missachtet. Gleichzeitig ist es ebendiese Missachtung, die die BetrachterInnen ganz unmittelbar an die Frage heranführt, was die ihres Kontextes entkleideten Bilder eigentlich zu „leisten“ imstande sind. Anhand des „Rauschens“ der Rasterpunkte lässt sich dies exemplarisch diskutieren: Als ästhetisches Phänomen macht das „Rauschen“ anschaulich, dass Fotografien ihre referentielle Funktion nur innerhalb eines eng gesteckten Rahmens und unter bestimmten Voraussetzungen erfüllen können. Als Indikator druckgrafischer Vervielfältigung gemahnt es an die Verantwortung, die daraus für den Gebrauch der Bilder erwächst. So entscheidet alleine die Position der BetrachterInnen im Raum darüber, ob der Beginn einer Botschaft (die ominöse „Wolke“ oder die Form des menschlichen Rückens) überhaupt wahrgenommen werden kann. Im übertragenen Sinne folgt daraus, dass das Bild als Dokument nur von einem bestimmten Blickpunkt aus, das heißt, im Wissen um seinen (historischen) Kontext, „lesbar“ ist. Ohne Kenntnis der Produktionsbedingungen sowie der Umstände seiner Vervielfältigung bleibt es indifferent, unentzifferbar und letztlich – bedeutungslos.

4

In der Reihe der Stills (2010) beschäftigt sich Tatiana Lecomte mit gefundenen Fotografien, die stärkere narrative Qualität besitzen und oft Menschen in Interaktion zeigen. Innerhalb dieser Szenen liegt ihre Aufmerksamkeit insbesondere darauf, wie Blicke und Gesten als visuelle Chiffren der Beziehungsverhältnisse fungieren, die zwischen den dargestellten Personen bestehen. Ausgangspunkt ist jeweils wiederum ein Bild, das abfotografiert und mit Hilfe eines Vergrößerers bearbeitet wird. Dieses Mal ist das Resultat jedoch kein ins Monumentale gesteigertes Bild(komposit), sondern eine Serie kleinformatiger Abzüge, die einem Filmstreifen ähnelnd in vertikalen, nebeneinander platzierten Reihen präsentiert werden. Die Referenz auf den Film ist nicht nur formal bedingt, sondern ergibt sich auch aus der Art und Weise, wie Lecomte das Ausgangsbild in der Dunkelkammer multipliziert. So zoomt sie mit Hilfe des Vergrößerers Bild für Bild auf bestimmte Details, nimmt sukzessive leichte Variationen am Ausschnitt vor und/oder manipuliert graduell Belichtung und Schärfe. Aneinander montiert suggerieren die leicht voneinander abweichenden Abzüge eine zeitliche Abfolge – als könnte der Moment, dessen Arretierung das Ausgangsbild darstellt, gleichsam in einen Handlungszusammenhang rückübersetzt werden.

Leni beispielsweise setzt sich aus insgesamt neunzehn Abzügen zusammen, von denen der erste das Detail einer Geste zeigt. Wir sehen eine Hand, die mit Hilfe eines spachtelartigen Löffels eine pulvrige Substanz in die aufgehaltene Hand eines afrikanischen Kindes füllt. Die folgenden Bilder enthüllen einen immer größeren Ausschnitt der Szene – weitere, am Boden sitzende Kinder werden sichtbar sowie der Körper der weißen Frau, die auf einem roten Klappstuhl sitzend das Pulver aus einer goldenen Schüssel reicht. Etwa zur Hälfte der Bildfolge stoppt der Rückwärtszoom, und das „Kameraauge“ wandert den Körper der Frau entlang nach oben, bis deren lächelndes und von blonden Locken eingerahmtes Gesicht die rechte obere Bildecke einnimmt. „Leni“ ist Leni Riefenstahl, und das der Arbeit zugrunde liegende Foto hält einen ihrer Besuche bei den Masakin-Quisar-Nuba im südlichen Sudan fest, deren „paradiesisches“ Leben sie ab 1962 fotografisch dokumentierte. [5] Riefenstahls Afrika-Bildstrecken begründeten ihre internationale Karriere als Fotografin, lösten aber auch heftige Kritik aus. So veranlasste etwa das Erscheinen von Riefenstahls erstem Nuba-Bildband in den USA die amerikanische Autorin Susan Sontag zu ihrem Artikel „Fascinating Fascism“, in dem sie erläutert, warum Riefenstahls Porträtierung der Nuba – ihre Fetischisierung des Körpers sowie die Verherrlichung einer Gemeinschaft, in der das Recht des Stärkeren gilt – nahtlos an die Ideologie und Ästhetik ihrer nationalsozialistischen Propagandafilme anknüpft. [6] Die Art und Weise, wie Lecomte einerseits das Augenmerk auf Riefenstahls Geste lenkt, die gleichermaßen gibt wie zuteilt, und andererseits ihren Körper in Szene setzt, stellt gezielt ebenjene Ambivalenz her, die Sontag auch den Nuba-Fotografien attestiert.

Eine Geste steht auch im Mittelpunkt des 29-teiligen Kadavergehorsam 1. Aus dem Dunkel taucht die Figur eines jungen Soldaten auf, den seine Uniform als der deutschen Wehrmacht zugehörig kennzeichnet. Im Schnee vor einer Baracke stehend präsentiert er sein Gewehr. Mit Erreichen der optimalen Belichtung gerät sein Bild zunehmend „in Bewegung“, wird unscharf, bis die vertikalen Verwischungen der Szene eine geisterhafte Präsenz verleihen. Zum Zeitpunkt der maximalen Unschärfe stößt eine zweite Person zu ihm, und das Bild beginnt sich sukzessive zu „stabilisieren“. Wir erkennen einen weiteren Mann in Uniform, der mit seiner rechten Hand an die Gewehrhand des jungen Soldaten fasst, um die Haltung seines Untergebenen zu adjustieren. Diese Berührung haltend, die trotz ihrer korrektiven Absicht von einer seltsamen Sanftheit ist, verschwinden die beiden wieder im Dunkel. Kadavergehorsam 1 ist die einzige Arbeit aus der Reihe der Stills, in der Lecomte zwei Bilder verwendet, um einen Handlungszusammenhang zu konstruieren. Die zwei von insgesamt drei Fotografien derselben Situation sind ein Flohmarktfund, von dem sich nicht feststellen lässt, wen sie zeigen oder wo und zu welchem Zweck sie aufgenommen wurden. Lecomte benutzt in beiden Bildern jeweils den gleichen Ausschnitt und tauscht in der „Bewegungsphase“, deren Effekt sich dem Ruckeln des Fotopapiers während der Belichtung verdankt, das eine einfach durch das andere aus.

Das dritte Foto stellt den Ausgangspunkt für das 28-teilige Kadavergehorsam 4 dar und macht offensichtlich, dass der eigentliche Anlass des Posierens und der Haltungskorrektur die Präsenz eines Fotografen ist. Der Kommandant hat die Gewehrhand vermutlich bereits zurechtgerückt. Die eigene rechte Hand in die Knopfleiste gesteckt hat er neben seinem Untergebenen Position bezogen und blickt direkt in die Kamera. Im Unterschied zu Kadavergehorsam 1 nimmt Lecomte hier nur minimale Eingriffe vor. Die Ansicht der beiden Männer ist zu Beginn leicht unscharf und gleichsam aus dem Lot, wird über den Verlauf der Bildfolge jedoch in einem langsamen Rückwärtszoom scharf gestellt und begradigt. Nachdem der gewünschte Ausschnitt fixiert ist, wird graduell verdunkelt. Erneut geht es um den Vorgang einer Korrektur, dieses Mal jedoch nicht im Bild festgehalten, sondern vielmehr am Bild demonstriert. Die Adjustierungen, die Lecomte Abzug für Abzug am Vergrößerer vornimmt – Scharfstellen, Geraderücken, Anpassen des Ausschnitts – und die die uniformierten Männer gleichsam zum Stillhalten zwingen, entsprechen der Vorgehensweise des unsichtbaren Fotografen, der für die drei Aufnahmen (und die Situation, die sie dokumentieren) verantwortlich zeichnet.

Was die Arbeiten aus der Reihe der Stills motivisch verbindet – die Darstellung von Beziehungsverhältnissen, die von Macht und Kontrolle sowie von Gehorsam und dem Vertrauen in Autoritäten gekennzeichnet sind – wird am Beispiel von Kadavergehorsam 4 auch als produktionsästhetisches Verfahren explizit. Indem Lecomte bewusst die Perspektive des historischen Fotografen einnimmt (und so die Entstehung des ursprünglichen Bildes simuliert), kommt es zu einer für die BetrachterInnen nachvollziehbaren Verschränkung des Dargestellten mit seiner eigenen Medialität. Es wird unmittelbar anschaulich, was die Fotografie immer und per definitionem leistet: Sie selektiert, sie fokusiert, sie konstruiert. Sie macht sichtbar, und sie verbirgt. Dies beschränkt sich nicht auf den willentlichen Anteil des Fotografen, den Lecomte in den Stills mit zum Thema macht, wenn sie augenscheinlich steuert, was die BetrachterInnen wann und wie zu sehen bekommen. Wie Auflösung und Ohne Titel demonstrieren, ist die Gleichzeitigkeit von Bildgebung und Bildstörung bereits in der fotografischen Technik, ihrem Material und ihren Apparaturen, wesentlich angelegt. „Das Vermittelnde“, um noch einmal Peter Geimer zu zitieren, „ist zugleich die Bedingung und die Bedrohung der fotografischen Repräsentation – dasjenige, was sie ermöglicht und zugleich die Quelle ihrer möglichen Trübung oder Mehrdeutigkeit ist.“ [7]

1 Vgl. Peter Geimer, Bilder aus Versehen. Eine Geschichte fotografischer Erscheinungen, Hamburg 2010, S. 15

2 Vgl. Georges Did-Huberman, Bilder trotz allem, München 2007, S. 73.

3 Das Dia wurde von Karol Grabski aufgenommen, der sich zur Zeit des Aufstandes der im Warschauer Ghetto gefangenen Juden in Warschau versteckt hielt.

4 Vgl. Geimer (wie Anm.1), S. 91.

5 Die fotografische Vorlage für Stills (Leni) ist dem Bildband Paradiese entnommen, der 1978 in München erschien und die von Riefenstahl kommentierten Fotostrecken „Leni Riefenstahl: Mein Paradies – Afrika“ und „Leni Riefenstahl auf den Spuren des Jacques-Yves Cousteau oder Paradies unter Wasser“ enthält. Lecomte entdeckte das Buch auf einem Flohmarkt.

6 Riefenstahls erster Fotoband zu den Nuba trägt den Titel Die Nuba – Menschen wie von einem anderen Stern und wurde 1973 in München publiziert. Ein Jahr später kam die englische Ausgabe The Last of the Nuba in den USA auf den Markt. Susan Sontags Kritik wiederum erschien am 6. Februar 1975 in The New York Review of Books. Die deutsche Übersetzung „Faszinierender Faschismus“ findet sich in: Susan Sontag, Im Zeichen des Saturn, München/Wien 1981, S. 95-124.

7 Vgl. Geimer (wie Anm. 1), S. 351.

-

________________________________________________

Reinhard Braun

Der Ort des Denkens im Visuellen

Einfache Motive

„Es gibt keinen Weg, auf dem wir die Sprache oder die Abbildung umgehen und zum Wirklichen vorstoßen könnten, zu den ungeformten Materiespuren, die hinter den Dingen oder unserer Erfahrung der Dinge stünden.“

(Joel Snyder) [1]

Einfaches Motiv nennt Tatiana Lecomte eine Serie aus dem Jahr 2009, die sich aus verschiedenen Bildquellen speist: aus einer 1961 erschienen Publikation über Fehler und Fehlerquellen im Straßenbau sowie aus Bildern aus dem Archiv der Künstlerin, wobei manche davon an Orten ehemaliger Konzentrationslager aufgenommen wurden. Es handelt sich durchwegs um unspektakuläre Ansichten von Straßen, Wegrändern, um banale Landschaftsausschnitte. Während der Vergrößerung wurden alle Bilder mit dem gleichen Raster versehen, um ihnen den Anschein von Gleichförmigkeit zu geben, als wären alle Bilder zuvor bereits reproduziert gewesen (etwa in einer Zeitung), als wären sie alle bereits einmal verwendet worden, abgebildet gewesen – um etwas zu dokumentieren, zu demonstrieren oder etwas zu bezeugen, um als Beweisstücke zu dienen? Welche Geschichte, welche Geschichten, welche Argumentationen, welche Ereignisse rechtfertigten diese Bilder? Welchem Zugriff auf Wirklichkeit waren sie unterworfen, innerhalb welches Regimes der Sichtbarkeit zirkulierten sie und erhielten ihre Bedeutung?

Doch kennen wir den ursprünglichen Kontext der Bilder nicht, wenn sie in der Ausstellung auf einem Tisch zum An- und Durchsehen ausgebreitet werden. Der Text greift vor, er greift bereits ein.

Der Titel Einfaches Motiv beschreibt das, was zu sehen ist, was wir alle bereits unzählige Male gesehen (oder auch fotografiert) haben: Gestrüpp, Straßen, von Bäumen gesäumt, vielleicht mit erkennbaren Schlaglöchern, Wiesen, Dickicht. Die Fragen, die die Serie aufwirft, sind jedenfalls nicht darin aufzufinden, was die Fotografien zeigen. Sie können nicht durch ein Insistieren auf dem Sichtbaren aufgelöst werden. Denn das würde bedeuten, dass in diesem Sichtbaren selbst Spuren aufzufinden sind von der Wirklichkeit, an die es gebunden ist. Gerade in diese Verbindung, in diese Vorstellung interveniert Lecomte mit dem „einfachen Motiv“. Die Fragen, die die Serie aufwirft, liegen also außerhalb dieses Sichtbaren, in den Zwischenräumen der Bilder. Was ist aber dort anderes aufzufinden als Aussagen, Texte, das „Sagbare“ im Gegensatz zum „Sichtbaren“? „Es besteht eine Disjunktion zwischen Sehen und Sprechen, zwischen dem Sichtbaren und dem Sagbaren“, wie es Gilles Deleuze in seiner Interpretation von Foucault zusammenfasst [2], keine Vormachtstellung des einen über das andere, keine Ursprünglichkeit des einen vor dem anderen: Aussagen und Bilder, die zusammenkommen in einer Praktik, die Bild bezeichnet wird.

Lecomte verunklärt in Einfaches Motiv die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Regimes der Sichtbarkeit und der Sichtbarmachung differenzieren zu können, sie verwischt quasi die Spuren der Kontexte der Fotografien. Und diese Intervention in die Ordnung der Bilder ist nicht von geringem Umfang: Bildern von Orten ehemaliger Konzentrationslager Bilder von Straßenbaufehlern an die Seite zu stellen heißt auch, in die Hierarchie der visuellen Bedeutungsproduktion zu intervenieren, heißt, die Rolle von Bildern bei der Produktion von Wissen und Erinnerung in Frage zu stellen. Das heißt aber auch, eine Option für eine andere Verfügung über die Bilder und mit den Bildern denkbar werden lassen.

Maskierungen

„Nicht also am Referenten des Bildes, sondern an der Irreversibilität belichteten Materials haftet das 'es-ist-so-gewesen' der Fotografie, ein Strukturverlust, fixiert durch die 'Entwicklung' des Bildes.“

(Wolfgang Hagen) [3]

In Oradour (2007 – 2009) kombiniert Lecomte ebenfalls gefundenes Bildmaterial mit eigenen Aufnahmen und verwischt die Spuren der Unterscheidungsmöglichkeiten. Oradour-sur-Glane ist der Name eines französischen Dorfes, das im Zweiten Weltkrieg unter dem Vorwand, Partisanenaktivitäten zu decken, von einer Einheit der Waffen-SS zerstört wurde; alle EinwohnerInnen, die zu diesem Zeitpunkt im Dorf waren, wurden ermordet. Das Dorf blieb in diesem Zustand der Zerstörung konserviert und ist heute eine Gedenkstätte.

Bereits bestehende Schwarzweißreproduktionen, die Ruinen des Dorfes zeigen, wurden mehrmals nacheinander als Polaroid reproduziert, davon erneut ein Negativ hergestellt, welches schließlich vergrößert wurde. Demselben Verfahren wurden die Farbfotografien unterworfen, die Lecomte selbst auf dem Gelände der Gedenstätte aufgenommen hat. Es entstehen Bilder, die in ihrer Unschärfe das Ruinöse und die Zerstörung gleichzeitig maskieren und verstärken (weil sie diese aus der Anschauung in die Imagination verlagern). Mit dieser Verfahrensweise eröffnet Lecomte einen Raum für Projektionen auf ihre Fotografien: welche Rolle spielen die Interventionen in Abzug, Negativ und Papier? Was hat es mit der Verunklärung auf sich, die die Unschärfe einführt, die uns den Blick auf eine Wirklichkeit verstellt? Was wird sichtbar, wenn „weniger“ zu sehen ist, als aufgenommen hätte werden können?

Tatiana Lecomte zeigt grundsätzlich, wenn dieser Ausdruck erlaubt ist, unerbittlich dasjenige, das vor der Kamera zu liegen kommt. Bloß handelt es sich dabei oftmals „nur“ um wieder ein anderes Bild. Was sie uns allerdings schlussendlich zeigt, lässt selbst diese Unterscheidung nicht mehr zu. Hinter der Unschärfe mag sich ebenso sehr die Wirklichkeit wie ein anderes Bild „verbergen“. Und Lecomte entbirgt nicht, sie beschreibt die Logik der Fotografie nicht als eine des Entbergens, sondern als eine der Maskierung, als etwas, das sich vor dasjenige blendet, das mit dem Begriff der Wirklichkeit beschrieben werden könnte. Wie die Geschichte historische Wirklichkeiten maskiert, verdrängt, bis zur Unkenntlichkeit vergisst, so maskieren diese Fotografien der Serie Oradour alles, was da gewesen sein könnte. Kein Regime der Wahrheit, eher ein Regime, das die Verstrickung dieser Wahrheit in vielfältige andere Artikulationen über Wirklichkeit verstrickt.

Diese Maskierung jeder Vorstellung von Wirklichkeit durch verfahrenstechnische Manipulationen rückt die Fotografien also in ein vollständig anderes Register des Visuellen. Wenn die „einfachen Motive“ nichts zu sehen geben, weil nichts zu sehen ist jenseits des Wissens darüber, was zu sehen hätte sein können, so gibt auch Oradour weniger zu sehen, als zu sehen sein könnte, weil auch dies nichts davon zeigen könnte, was diesen Ort in die Geschichte, in die Erinnerung eingeschrieben hat.

Schließlich muss an dieser Stell auch erwähnt werden, dass Fotografie immer auch eine spezifische Form der Materialisierung der Bilder mit einschließt, die nicht übersehen werden kann und die gegenwärtig vielleicht deutlicher zur Erscheinung kommt als noch vor wenigen Jahrzehnten, zirkuliert doch Fotografie in mannigfaltigen Formen und medialen Kanälen, mitunter äußerst flüchtig und mobil, gerade einmal als Speicherinhalt auf Zeit. In diesem Zusammenhang soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass Lecomte ausschließlich analog arbeitet. Alle Verfahren haben mit Abzügen (oder Polaroids) zu tun, die entwickelt, vergrößert, eventuell neu fotografiert, erneut entwickelt und vergrößert werden. Mitunter kommen verschiedene Verfahren analoger „Manipulation“ ins Spiel (wie die Rasterfolien in der Serie Einfaches Motiv). Es handelt sich um keinen Fetischismus des Analogen oder um eine widerständige oder gar subversive Kritik am „Digitalen“. Es geht aber sehr wohl um die Frage danach, inwiefern Fotografie immer auch eine Materialisierung von Diskursen darstellt oder noch spezifischer, in welcher Form sich im fotografischen Bild welche Diskurse materialisieren. Und es geht darum, in welche Praktik der Produktion die Bilder eingespannt bleiben (oder von welchen sie freigesetzt werden). Der Abzug, das Korn, die Grauwerte, die Opazität der Oberfläche – bei Lecomte verschließt sich das Bild der Transparenz, es spannt vielmehr eine Materialität zwischen Sehen und Zeigen auf. Dadurch widersetzt es sich gewissermaßen auch einer leichten Übersetzbarkeit, einer Mobilisierung und Transformation. Es erhält vielmehr ein gewisses Beharrungsvermögen, insistiert auf dem Ort, an dem es uns adressiert (obwohl Lecomte kaum jemals Rahmen für ihre Präsentationen verwendet, zumeist sind die Abzüge direkt an die Wand genagelt).

Noch ein Schritt weiter im Intervenieren in Sichtbarkeit geht Lecomte in der Serie Zement (2006), die im oberösterreichischen Ebensee entstand. Am Ort des ehemaligen Konzentrationslagers befindet sich seit den 1960er Jahren eine Wohnsiedlung. Fotografien dieser Siedlung blendet sie ein weißes Rechteck vor bzw. ein, das nur einen schmalen Rand der Abbildung übrig lässt, vergleichbar dem Rahmen einer Fotografie.

Was würde es auch für einen Sinn machen, diese Wohnsiedlung zu zeigen? Erst die Intervention in das Bild verweist die BetrachterInnen darauf, dass mit diesem Ort etwas nicht stimmt, weil mit diesen Bildern offensichtlich etwas nicht stimmt. Die weißen Flächen, die die Fotografien dominieren, geben Raum für jene Bilder, die es nicht gibt, die aus vielen Gründen nicht entstanden (oder nicht erhalten) sind, die unterdrückt wurden, die es hätte geben können oder müssen. Auch die Künstlerin vermag nicht mehr, diese Bilder nachzureichen, weil diese „ursprüngliche“ Sichtbarkeit nicht mehr herzustellen ist, weil sich längst eine andere Sichtbarkeit und Wirklichkeit vor jene Sichtbarkeit und Wirklichkeit geblendet hat. Oder weil jene Sichtbarkeit in dieser Wirklichkeit verloren gegangen ist, sich aufgelöst hat.

Fehlende Bilder

„Es gibt kein visuelles Medium. Alle Medien sind gemischte Medien, an denen die Sinne und Zeichentypen in unterschiedlichem Verhältnis beteiligt sind.“

(W.J.T. Mitchell) [4]

Leben und leben lassen (2005) entstand im deutschen Breitenau, das eine lange Geschichte der Internierung und der Lager aufweist und das noch heute eine offene Psychiatrie beherbergt. Idyllische mitteldeutsche Landschaften, ein Dorfkern wie aus dem Tourismusprospekt. Es tut sich ein Riss, eine Diskrepanz auf zwischen dem, was man sehen kann, und dem, was geschehen ist, von dem es nichts mehr zu sehen gibt. Diese Verfahrensweise mit dem fotografischen Bild, die etwas direkt und unmittelbar zu sehen gibt, damit aber zugleich einen unüberbrückbaren Abstand zu demjenigen herstellt, wovon ein Bild gemacht hätte werden müssen, erinnert an die Kennzeichnung der Fotografie als „Ort eines Abstandes, eines sublimen Risses zwischen dem sinnlich Wahrnehmbaren und dem Intelligiblen, zwischen der Kopie und der Wirklichkeit, zwischen Erinnerung und Hoffnung“ [5]. Indem sich Lecomte immer wieder auf historische Ereignisse bezieht, deren Bedeutung im Wesentlichen undarstellbar ist und die sich nicht auf abbildbare Wirklichkeitselemente reduzieren lassen, verwischt sie in ihrer Arbeit zunehmend den Unterschied zwischen Bildern, die sie selbst gemacht hat und solchen, die sie bereits vorgefunden hat. Die jeweilige Offensichtlichkeit des Gezeigten, das von den BetrachterInnen nicht auf irgendeine Vorstellung von Wirklichkeit oder Authentizität bezogen werden kann (bzw. würden die BetrachterInnen von dieser vordergründigen Authentizität in die Irre geleitet werden), stellt somit unablässig die Frage danach, was überhaupt zu sehen ist, worauf es verweist und wovon es spricht. Diese Frage zielt wiederum auf den Kern fotografischer Repräsentation, indem sie die Angemessenheit von Sichtbarmachung bezweifelt, die Festschreibung von Bedeutungen durch (dokumentarische) Bilder unterhöhlt, damit aber auch dasjenige ins Spiel bringt, das die Repräsentation möglicherweise verdeckt (weil es nicht zum Vorschein gebracht werden kann), ein Mangel im Kern der Repräsentation, der aber auch einen Raum eröffnen könnte, um in anderer Weise die Rolle der Bilder in der Konstruktion von Erinnerung, Politik und Geschichte zu debattieren.

Die Kamerafahrt zu Beginn von Alain Resnais Nuit et Brouillard (1955) hat Filmgeschichte geschrieben. Der Film beginnt mit „bewegungsloser, entleerter oder – schlimmer noch – banaler Landschaft“ [6]. Wonach genau „hält man Ausschau?“ [7] Einzig die Kamera selbst, das Drehen, die Fahrt der Kamera stellt eine Wirklichkeit her, die an diesem Ort gesucht werden muss, aber nicht mehr ins Bild gesetzt werden kann: „Es gibt nur das Filmen, in Anbetracht einiger unbedeutender und lächerlicher Spuren gibt es nichts, das menschlicher und lebendiger wäre als das Filmen“ [8]. Jean-Luc Godard hat aus diesem Grund radikal mit dem Film abgerechnet: er sei gescheitert, weil er nicht zur Stelle gewesen sei, als „das Unmögliche gezwungen wurde, ins Wirkliche überzugehen“ [9]: „Das Kino war nicht zur Stelle“. [10]

Doch indem sich dieses Scheitern am Umstand bemisst, nicht zur Stelle gewesen zu sein, verweist es auf die Vorstellung, dass, wenn der Film (oder die Fotografie) zur Stelle gewesen wäre, an dieser Stelle etwas vorzufinden gewesen wäre, dessen Verbildlichung die Geschichte anders geschrieben hätte. Etwas Wirkliches hätte unsere Wirklichkeit verändert. Was wäre aber zu sehen gewesen? Lässt sich dieses Scheitern nicht auch anders deuten? Ist es nicht ein Scheitern, das auf einer unhaltbaren Zuschreibung auf Fotografie (oder Film) beruht? Was, wenn das Scheitern der Fotografie diese überhaupt erst definiert?

Was, wenn das "Fotografische" — wenn es denn überhaupt einen Sinn macht, auf einer derartigen essenzialistischen Form der Definition zu beharren — nicht am Bildbegriff festzumachen wäre, nicht an jener Stelle, an der das Bild entsteht, sondern vor allem dadurch, was nicht im Bild selbst zu erscheinen vermag, nicht ins Bild gesetzt zu werden vermag? Weder dort noch anderswo? Wenn es also davon bestimmt sein könnte, was sich zwischen den Bildern ereignet, in welches Verhältnis Bilder zueinander gesetzt werden — und dies gälte nicht nur innerhalb solcher Diskurse wie der Kunst, sondern prinzipiell im Rahmen einer unbestreitbaren Visualisierung der Kultur insgesamt. Doch sind diese Zwischenräume auch nicht auf diejenigen beschränkt, die buchstäblich zwischen Bildern zu sehen sind (wie etwa in einer Serie wie Einfaches Motiv, oder die buchstäblich ins Bild gesetzt sind wie in Zement). Es sind immer auch Zwischenräume zwischen den Bildern, die zu sehen sind, und denjenigen, die zu wissen sind, die gewusst werden können, ohne dass sie gesehen werden müssten. Die Bilder, die Godard fehlen, können von ihm dennoch bezeichnet, gefordert werden. Obwohl es sie nicht gibt, sind sie da, bestimmen sie den Gang der vielen anderen Bilder. Um die Bilder, die fehlen, gruppieren und organisieren sich diejenigen Bilder, die da sind, wie um ein Symptom. Deshalb sind diese Bilder immer schon da, sie markieren, was immer schon fehlt. Wie dem Zeugnis ist den Bildern eine Lücke eingeschrieben, die sie letztendlich konstituiert. [11]

Tatiana Lecomte befragt in vielen Serien der letzten Jahre die Fehlstellen des Fotografischen, sie führt immer wieder vor Augen, was nicht ins Bild gesetzt werden kann (Landschaftsaufnahmen am Gelände ehemaliger Konzentrationslager etwa, auf denen nichts als Gegenwart, Landschaft, Himmel zu sehen ist). Sie rührt damit an einen Ort in den Bildern, den sie offenlassen, den sie nicht er- oder ausfüllen. Dies ist der Ort, den die Bilder freigeben, den sie den Bildkonventionen vorenthalten bzw. den sie nicht ausschließlich diesen Konventionen vorbehalten. Jedenfalls ein Riss im und zwischen dem Sichtbaren und dem Lesbaren im Körper des Bildes selbst: Auf der einen Seite „das Identitätsobjekt, die Repräsentation, die Form, das Motiv, das referentiell Bezeichnete (das erkannte Gleiche) – und andererseits genau sein Anderes, sein Gestaltloses, das einen Fleck oder ein Symptom erzeugt, sein verunstaltetes Zeichen, das uns verwundet und sprachlos lässt und das überall in den Bildern wuchert, sobald man es dort zu suchen beginnt“ [12].

Dies mögen Gründe dafür sein, vermehrt mit gefundenen Bildern und Reproduktionen zu arbeiten, mit einem Übereinandergleiten von Bildern, die die Künstlerin nicht selbst gemacht hat. Sie setzen vielmehr einen immer schon anderen Blick voraus, dem sie sich verdanken, ein anderes Regime der Sichtbarkeit. Damit entzieht sich Lecomte der Zuschreibung eines Offenlegens – sie verweigert die Rolle derjenigen, die etwas zu zeigen haben bzw. nimmt die Rolle derjenigen ein, die zeigen, was bereits gezeigt wurde, das niemals genug zeigen konnte und immer schon zuviel sichtbar werden ließ.

Nach den Bildern

„Jedes Ansehen geht über in ein Betrachten, jedes Betrachten in ein Sinnen, jedes Sinnen in ein Verknüpfen, und so kann man sagen, daß wir bei jedem aufmerksamen Blick in die Welt theoretisieren.“

(J.W.v. Goethe) [13]

Das Interesse Tatiana Lecomtes an der Fotografie wurde mit dem Begriff der Fehlstelle beschrieben. Sie bringt diese Fehlstellen an der prekären Naht zwischen Bild (im doppelten Sinn: als Visuelles und als Materialisierung) und Wirklichkeit zum Vorschein. Indem sie Fotografien und Reproduktionen fotografiert und im Prozess der Vergrößerung verändert, in diese quasi „sekundäre“ Verbildlichung interveniert, verunmöglicht sie jedenfalls die Frage, was es auf oder gar hinter den Bildern an Wirklichkeit zu sehen gibt. „Nicht mehr: Was gibt es hinter dem Bild zu sehen? Noch: Wie soll man das Bild selbst sehen? Sondern: Wie soll man sich hineinbringen, wie hineingleiten? Denn jedes Bild gleitet jetzt über andere Bilder, da 'der Grund des Bildes immer schon ein Bild ist'“ [14].

Lässt uns Lecomte also in ihre Bilder hineingleiten?

Sagen wir es so: Indem sie die Frage nach den Optionen der Fotografie einem erweiterten Diskurs der Repräsentation jenseits des erkannten Gleichen öffnet, erschließt sie ihren fotografischen Arbeiten andere Zuschreibungen, die sich auf die Fotografie selbst zurückwenden. Indem ihre Bilder nicht von Identitätsobjekten bevölkert sind, sondern quasi voll von verschiedenen Spuren des fotografischen Repräsentationssystems selbst (Reproduktionen, Raster, Schwarzweiß, Korn, Unschärfe, Ausschnitthaftigkeit, Leerstellen), eröffnen sie sehr wohl einen Raum, der nicht immer schon (vom Bild) vollständig besetzt ist, sondern der herbeigeführt ist, künstlich, produziert, konstruiert, auch hypothetisch und unsicher, überdeterminiert und offen zugleich. Fluchtlinien aus dem Bild hinaus, denen wir ins Bild hinein folgen können. Nicht vieles ist in den Arbeiten von Tatiana Lecomte als Spur von Wirklichkeiten zu sehen, alles hat aber mit Spuren dieser Wirklichkeiten zu tun. Doch diese Spuren sind nicht als Bild allein zu verstehen: „Die Bilder stoßen aufeinander, damit die Worte zum Vorschein kommen können, die Worte stoßen aufeinander, damit die Bilder zum Vorschein kommen können, Bilder und Worte kollidieren miteinander, damit das Denken seinen Ort im Visuellen hat.“ [15] Treffen das Bildliche und das Nicht-Bildliche nicht augenfällig als Zugriff eines Bildes auf andere Bilder zu Tage, kollidieren dabei nicht augenfällig die Bilder mit den Worten, dem Wissen, der Macht, den Aussagen? Es könnte sich um Bilder handeln, die nicht einfach zeigen oder eine Konstellation an Sichtbarkeit darstellen (oder einfangen oder stillstellen). Es wären Bilder, die der Schauplatz von Einschreibungen sein könnten, Raum für Äußerungen, die ihrerseits von widersprüchlichen, umkämpften Konzepten gekennzeichnet sind, von verschiedenen Regimen der Sichtbarkeit und der Macht durchkreuzt, ein "Prozeß, in dem Subjekt und Objekt von einem System der Repräsentation vermittelt werden" [16].

Hier bricht der Text ab, er greift vor, er hat bereits eingegriffen.

1 Joel Snyder, “Das Bild des Sehens”, in: Wolf, Herta (Hg.), Paradigma Fotografie. Fotokritik am Ende des fotografischen Zeitalters. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2002, S.59 („Picturing Vision“, in: Critical Inquiry, 1980).

2 Gilles Deleuze, Foucault. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1992 (1987), S. 92.

3 Wolfgang Hagen, „Die Entropie der Fotografie“, in: Herta Wolf (Hg.), Paradigma Fotografie. Fotokritik am Ende des fotografischen Zeitalters. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2002, S. 233.

4 W.J.T. Mitchell, Bildtheorie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2008 (2002), S. 323.

5 Giorgio Agamben, Profanierungen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2005, S. 21.

6 Georges Didi-Huberman, Bilder trotz allem. München: Wilhelm Fink Verla 2007 (2003), S. 185.

7 Ebd., S. 185.

8 Ebd., S. 186.

9 Giorgio Agamben, Was von Auschwitz bleibt. Das Archiv und der Zeuge. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2003 (1998). S. 129.

10 Georges Didi-Huberman, Bilder trotz allem, S. 201.

11 Giorgio Agamben: Was von Auschwitz bleibt. Das Archiv und der Zeuge, S. 9.

12 Philippe Dubois, „Plastizität und Film. Die Frage des Figuralen als Störzeichen”, in: Fahle, Oliver (Hg.), Störzeichen. Das Bild angesichts des Realen. Weimar: Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften 2003, S. 128.

13 J.W.v. Goethe, Zur Farbenlehre, Didaktischer Teil, Vorwort, Weimar 1808.

14 Gilles Deleuze, Unterhandlungen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1993 (1990), S. 104.

15 Georges Didi-Huberman, Bilder trotz allem, S. 198.

16 Timothy Druckrey, „Fatale Aussicht”, in: Hubertus von Amelunxen, (Hg.): Fotografie nach der Fotografie. Dresden: Verlag der Kunst 1996, S. 81.